將意識當作原始認知結構的頂層功能,這一想法是十分有吸引力的。 畢竟,我們感知到自我意識的方式,與感受到自己心跳頻率和腸胃蠕動的方式有所不同。 如果可以將大腦行為單獨看待並逐層分析,也許我們能夠製造出一些類似頂層結構的東西,實現擬人類的人工智能,同時卻繞過有機生命特有的複雜的肉身。

我理解這種觀點的吸引力,因為我是SwiftKey的聯合創始人之一,這是一家被微軟收購的預測性語言軟件公司。 我們的目標是模擬人類理解、使用語言的了不起的過程。 我們已經取得了不錯的進展:對於我們在2012年到2014年間為物理學家史蒂芬·霍金(Stephen Hawking)製造的新型高端交流系統,我感到十分自豪。 儘管擁有這些激動人心的成果,但是,大多數時間裡我都沒有忘記,我們與造出擬人智能還相去甚遠。 原因何在? 因為我們對認知建立的模型是錯誤的。 許多人工智能研究人員目前無法解決這道難題中最核心的問題: 具象化的過程。

回望20世紀50年代,在現代人工智能曙光初現時,事情就走錯了方向。 計算機科學家嘗試通過建立基於符號的邏輯系統來模擬有意識的邏輯思維過程。 這一方法將客觀世界的實體與數據代碼相關聯,並創造環境虛擬模型的過程,這一模型還將被投影回現實世界本身。

比如,在符號邏輯的視角下,如果你想創造一種用來學習“貓是一種動物”這一結論的工具,你可以用一些數學定理來為一些特定的知識進行編碼,比如“貓> 是>動物”。 這樣的定理還能被應用於更複雜的句式中,進而使系統能夠敘述命題並判斷命題的正誤——這些命題包括“通常情況下你的貓和馬一樣大”,和“貓一般會捉 老鼠”。

這種方式在早期人為營造的簡單環境中取得了成功:在麻省理工學院計算機科學家特里·維諾格拉德(Terry Winograd)於1968年到1970年間設計的虛擬世界“SHRDLU”裡,計算機可以 與用戶對話並幫助用戶移動錐形、球形等簡單形狀的障礙物。 但是,面對現實世界中的問題,符號化的邏輯往往無能為力,形成規則的符號系統在模糊的定義和過於寬泛的理解方式中走向崩潰。

在過去的數十年中,隨著電腦性能的提升,研究人員試圖使用統計信息從海量數據中抽像出模型,這樣的方法通常被稱為“機器學習”。 不同於嘗試為高階知識和邏輯思維編碼的方式,機器學習運用自下而上的方式,其算法通過重複學習來識別對象之間的關聯,比如將圖像文件中能看到的對象進行分類或者 將錄音製品轉換為文本。 這樣的系統也許能夠學會識別貓的圖像,比如,可以通過觀看數百萬張貓的照片,或者在海量文本中進行提取,以建立貓和鼠之間的關係。

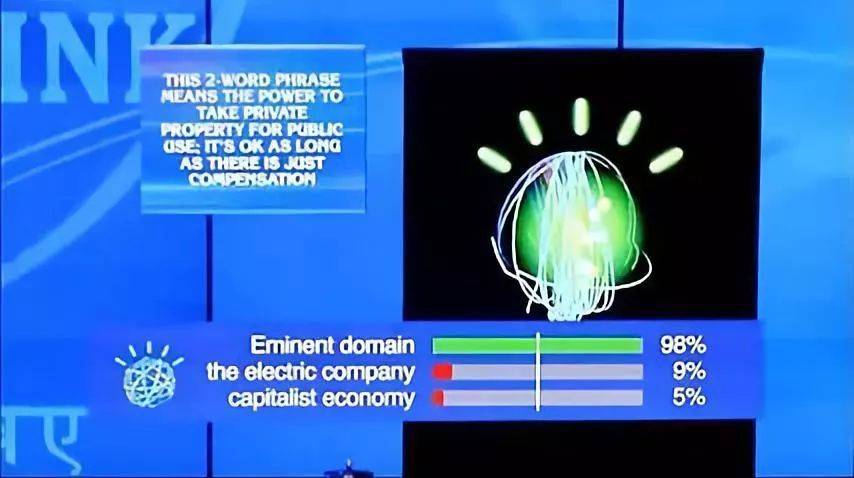

近年來,機器學習已經獲得了廣泛的應用。 我們造出了能在語音識別、圖像轉換、唇語閱讀這些方面超越人類的人工智能係統,比如在問答節目《Jeopardy! 》中贏過人類的沃森(Watson);有些機器已經能在棋局上戰勝我們了,比如下圍棋的人工智能AlphaGo,有些正在學習視覺藝術作品的創作、流行音樂的編曲,並寫出它們 自己的軟件程序。

從某種意義上說,它們自我學習的算法,是在模仿我們所了解的大腦有機體潛意識的過程。 機器學習的算法從簡單的“特徵”開始(比如單個字母或像素),再把他們組合成為更加複雜的“類別”,同時考慮到現實世界中信息解讀固有的不確定性與模糊性。 在某種程度上,這與視覺皮質的功能類似——這一結構接收來自眼睛的生物電信號,並將其解讀為可識別的圖案和物體。

要想像我們一樣思考,算法還有很長的路要走—— 最難以逾越的鴻溝在於,我們不斷進化的生物結構以及我們的生物學基礎處理信息的方式。

人由數以萬計的真核細胞組成,而根據化石記錄的記載,真核細胞首次出現是在25億年前。 每個人類細胞都是人體這個網絡化機器的重要組成部分,而這個機器的組件數量與一家現代噴氣式飛機的零件數量持平——所有的這一切都產生於生物與自然界長期以來你中有我 、我中有你的“相愛相殺”。

在《盆地與山脈》(Basin and Range,1981)中,作者約翰·邁克菲(John McPhee)寫道,如果你伸出雙臂,以此代表整個地球的歷史,複雜的生命體在遠端的 手腕部位才開始發展,另外,“只需要用一個中等顆粒大小的指甲銼輕輕一磨,整個人類的歷史就覆滅了”。

傳統的進化理論認為,我們體內多種多樣的細胞,是由原始的真核動物經過隨機的基因突變和自然選擇發展形成的。 但在2005年,芝加哥大學生物學家詹姆斯·夏皮羅(James Shapiro)提出了一個激進的新觀點。 他認為, 真核細胞通過操縱它們自己的DNA來回應環境的刺激,繼而“智能地”適應宿主有機體的環境。 最近的微生物學研究發現也使得這一觀點有一定的分量。 比如,哺乳動物的免疫系統趨向於復制DNA序列以產生有效的抗體來抵抗疾病,而且,我們現在還知道,人類基因組至少有43%的DNA能夠通過“自然基因工程”的方式從一個位點轉移 到另一個位點。

從聰明而具有自我組織性的細胞,到我們用來苦苦思考的大腦的智能,二者之間的距離似乎有點兒遠。 但是,問題在於,在我們有意識並能夠思考之前,我們的細胞就已經能夠從環境中獲得信息,並相互配合,將我們塑造成為它們強大而善於自我維持的代理人。 被我們視為“智能”的東西,也不應該僅僅利用符號來展示客觀存在的世界。 相反,我們所了解的世界僅僅是自然向我們展示的那部分,它根植於我們的發展,體現著我們作為生物體的需求。 安東尼奧·達馬西奧(Antonio Damasio)在其認知方面的開創性著作《笛卡爾的錯誤》(Descartes’ Error,1994)中寫道,大自然“創造出的調節理智的機制,絕不僅僅 是凌駕於生物調節機制之上的,它源於生物調節機制,並與之相依相存”。 也就是說, 我們是在用整個身體思考,而非僅僅是利用大腦。

我認為,在這個不確定的世界中,能讓肉體存活下來的基本要件,就是人類靈活而強大的智慧基礎。 但是,很少有人工智能研究人員真正受到這種觀點的影響。 大多數人工智能算法的推動力,還是來源於從海量的訓練數據中推斷模型——所以,要想更精準地識別貓,需要成千上億單隻貓的照片。 但是,恰恰相反,由於人類作為有機體而存在的需求,我們在更加廣闊的環境裡,建立了極其豐富的思維模型。 我們基於經驗和期望,在觀察樣本數目較少時就能推斷可能的結果。 因此,當一個人想到“貓”時,她腦海中可能會浮現出貓移動的樣子,耳邊有“咕嚕咕嚕”的聲音,感受到一隻爪子撓過來時的感覺。 她具有十分豐富的感官信息儲備,以幫助她理解“貓”的定義以及可能幫助她與這種生物互動的其他概念。

這意味著當人類探討新問題之前,大部分艱難的工作已經完成了。 我們的身體和大腦,用某種我們剛剛開始理解的方式,已經自細胞水平向上構建起了一個世界的模型,我們能夠隨時運用它來迎接各種挑戰。

但是對於AI算法而言,這個過程每次都得從0開始。 “歸納轉移”是一條活躍而重要的研究路線,它著眼於利用先前的機器學習成果來幫助構建新的解決方案。 但是,就目前而言,這種方式是否能捕捉到像人類腦海裡那麼豐富種類的模型,還需要畫個問號。

在2014年SwiftKey為霍金推出新的交流系統的同一天,霍金接受了BBC的採訪,並警告說機器可能會終結人類,你肯定能猜到這兩個故事哪個會成為頭條。 我非常贊同霍金的觀點,我們確實需要嚴肅對待“流氓的人工智能”,但是我相信,我們對於有些東西正在接近人類智慧的擔心還為時尚早——除非我們能夠仔細思考如何能讓算法與外界 環境之間建立長期且互相影響的關係,否則我們幾乎不可能實現這個目標。

*文章為作者獨立觀點,不代表虎嗅網立場

本文由 利維坦© 授權 虎嗅網 發表,並經虎嗅網編輯。 轉載此文章須經作者同意,並請附上出處( 虎嗅網 )及本頁鏈接。 原文鏈接https://www.huxiu.com/article/249191.html

http://www.buzzfunnews.com/20180622317.html

更多有趣新聞請上:http://www.buzzfunnews.com

沒有留言:

張貼留言